発達障害という概念との出会いと気づき

2005年ごろのことでしょうか。現在のNPO法人の前身となる任意団体で行っていた相談事業で、

「薬を飲んでもよくならない」

「精神的な症状が出ているが、どこへ受診すればいいのかわからない」

「診断が次々に変わって、本当は何の病気なのか知りたい」

といった相談が増えていきました。

発達障害のことを知ったのは、NPO法人を立ち上げた2007年前後の頃だったかと思います。

次々に寄せられる前述のような相談に対して、看護学校や医学書で学んできた従来の精神疾患への治療・看護のモデルでは効果が見られず、相談事業の方向性にも行き詰まりを感じるようにもなっていました。

そんな状況の中で「発達障害」という概念を知り、まさに目からうろこが落ちる思いでした。

調べれば調べるほど、これまでの治療がうまくいかないと訴える人々の背景には、発達障害が関係しているという確信が深まっていきました。

この確信は同時に、「精神科医療を利用する方のなかには、本来は発達障害という診断が妥当であるにもかかわらず、それ以外の精神疾患として治療や看護が提供されてきた方が一定数おられる」という気づきにもつながりました。

当時、看護教育の中で発達障害について学ぶ機会は皆無に等しく、発達障害は「どこかで聞いたことがある」程度の概念でした。

これは(一部を除いて)医師も同様だったのではないかと思います。

発達障害への支援を手探りで模索する中、相談事業を通じて協働した精神科の医師や精神保健福祉士の方からの情報提供は、私なりの発達障害への看護を組み立てていくうえで貴重なものでした。

こうした学びを私は、2009年に発刊された『精神科セカンドオピニオン2』(越智元篤というペンネームで執筆)という書籍でまとめることになります。

当時はまだ発達障害に関する本は多くなく、この本の発刊を境に、一気に関連書籍が出版されるようになったと記憶しています。

発達障害概念の広がりとその課題

徐々に発達障害の概念が広まるにつれ、「発達障害バブル」ともいえる懸念も感じていました。

『精神科セカンドオピニオン2』でも、「発達障害という概念の理解が正しく広まらず、その名前だけが独り歩きしてしまうのではないか」という趣旨の懸念を書いています。

現在、そのとおりの事態になっていると感じています。

その表れの一つが、患者さんの言動の表面だけを見て「あの患者さん、“発達っぽい”」といったとらえ方をする医療者の増加です。

このような拙速な見方は、当事者を苦しめることになります。

さらに、発達障害の過剰診断は、支援学級や通級が10年前に比べておよそ2.5倍になっているというデータからも推測できます。

もちろん支援学級そのものが問題なのではなく、子どもたちにとって必要な居場所を提供することは大切です。

ただし、「発達障害=支援学級」といった単線的な思考には危うさを感じます。

発達障害の概念は非常に複雑であり、専門的な医療者であっても誤解することがあります。

教育や司法の現場ではなおさら、そうした誤解が生じやすいのは当然でしょう。

適切な支援とは何か

では、発達障害の方への適切なかかわりとはどのようなものか。

どのようにサポートするのが最適か。

この問いに対して、ひとつの「答え」は存在しません。

それほど発達障害の特性は多様です。

むしろ、ひとつの「答え」で支援にあたろうとすることは、本来多様であるはずの特性を無視し、狭い枠にあてはめてしまうことになり、結果的に当事者も援助職も苦しめることになります。

たとえば、「黒板に板書された文字を先生の説明を聞きながらメモするのが苦手」な子がいたとします。

このひとつの状態だけを見ても、「黒板を目で追いながら同時に手を動かすことが苦手」なのか、「聞くことと書くことを同時にするのが苦手」なのか、「文字を見ること自体が苦手」なのか、「耳で聞いたことを文字に置き換えるのが苦手」なのか――。

その要因は当事者によって異なります。

さらに、どの情報処理の部分に障害があるのかを考え始めると、きりがありません。

同じ「苦手」でも背景は多様であり、同一の支援方法が通用しないのは当然のことです。

ではどうすればよいか。

基本的なことが大切です。

まずはサポートの入り口として、発達障害とされるその人とフェアに対話を続けること。

そうすることで、その人の特性に応じた苦手さが見えてきます。

対話を継続しながら、本人とともに「どのような対処方法ならうまくいきそうか」を押しつけにならないように考え、探っていく姿勢が支援では重要です。

この過程を真に支えるのが、トラウマインフォームドケアという概念です。

発達障害とトラウマの関係

発達障害の当事者は、その特性によってこれまでの生活でさまざまな困難に直面してきたことが想像できます。

こうした体験はしばしばトラウマとして海馬に記憶されます。

そのトラウマ体験から生じる脳の反応によって、社会参加が困難になることも少なくありません。

極端に言えば、発達障害そのものが問題なのではなく、発達特性によって経験せざるを得なかった出来事がトラウマとなり、その人の社会生活にネガティブな影響を与えているのです。

これまで私が発達障害の子どもや大人の方と関わる中で見出してきたのは、発達障害とトラウマの深い関係です。

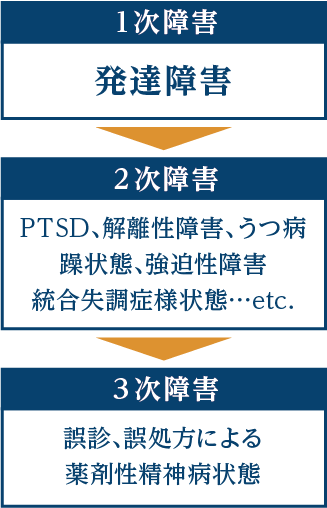

発達障害は一次障害から三次障害までに分けて捉えられることがありますが、二次障害とトラウマの関連については支援の中で痛感することがしばしばあります。

具体的には、発達障害の特性をもつことで、虐待だけでなく、学校でのいじめや不登校などのリスクが高まるのです。

もちろん、発達障害が背景にない人でもトラウマから生活障害が生じることはありますが、発達障害の要素が多ければ多いほど、また生活支援の環境が整っていなければいないほど、本人はつらい状況に置かれ、トラウマを抱えやすくなります。

支援に必要な視点

発達障害への支援において「本人の抱える生きづらさにどう寄り添うか」は大切な視点です。

私はここに、「本人や家族がこれまでの生活で何らかのトラウマを抱えているかもしれない」という視点――トラウマインフォームドケアの視点を加えた支援を提唱します。

この視点は、当事者本人への支援だけでなく、苦労やトラウマを抱えているかもしれない家族への支援にも重要です。

発達障害の特性への理解や専門的治療ももちろん大切ですが、何よりも、これまでの生活で経験してきたこと、そしてそこから生じたトラウマに寄り添うこと(つまりトラウマインフォームドケア)が必要です。

そして、この視点をさまざまな立場の支援者が共有すること。

まずは支援環境の整理として、こうした視点を目標に据えてみるのはどうでしょうか。

発達障害を抱える当事者のこころの苦しさは、きっと大きく和らぐはずです。

特定非営利活動法人精神医療サポートセンター代表理事

田邉 友也

精神科認定看護師・精神看護専門看護師・公認心理士

2007年よりNPO法人精神医療サポートセンター代表理事。精神科における診断・治療・看護の質的、構造的問題を早い段階から提起。精神科薬物療法、発達障害、トラウマに関する執筆・講演を多数行っている。