はじめに

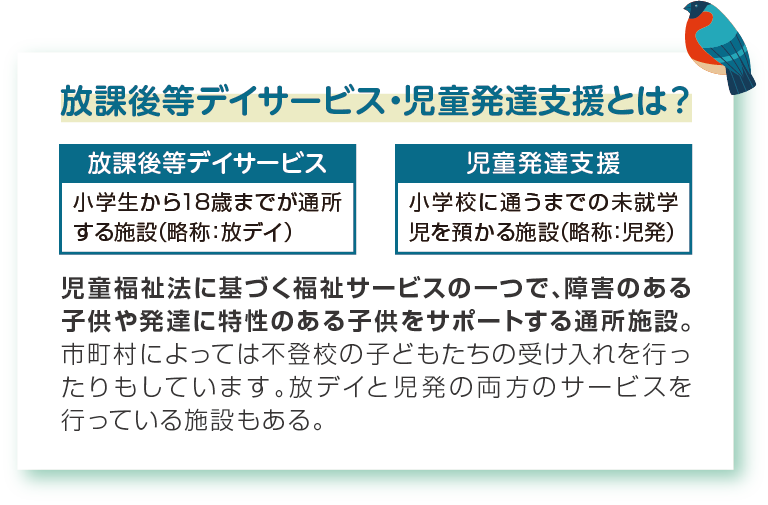

僕は、放課後等デイサービスにて発達に特性のある子どもたちの支援を行なっています。

そして、趣味で演劇を中心とした企画集団「とまりぎクリエーターズ」の代表として、学生を応援するような企画、発達特性や不登校について知っていただけるような映画や舞台作品を作っています。

僕自身がこれまでの経験で感じてきたこと、何故発達特性や不登校をテーマとして作品を作るのかをお話します。

今の仕事についた理由

もともと僕は中学・高校で数学の教員をしていました。

過去に、自分自身が“学校”という場所に居心地の悪さを感じていたからこそ、「学校に合わなかった自分だからこそできることがあるはず」「数学が得意だから教員にも向くだろう」と思っていました。

演劇をやっていたこともあり、ところどころ笑いを取りながら、上手く授業を進めていると自分では思っていたのですが、気付かないことがありました。

それは、子どもが「何がわからないのかがわからない」ということです。

数学を教えるうえで子どもがどこで躓いているのか気付くことは大切なことなのですが、幼いころから算数・数学が好きで感覚的に勉強してきた自分にとって最大の盲点でした。

「なんとなくこんな感じだろう」と感覚的に数学を学んできたので、子どもたちにとって何が難しくて、どう説明すれば理解してもらえるのかがわからなかったのです。

特に、不登校経験があり学習障害の気がありながらも、真剣に勉強したいと思っている生徒Aさんから

「分かりづらい」

「先生を変えて欲しい」

と言われてしまう経験から、自分には指導力がないのに教員であることに罪悪感を感じました。

そして、教員同士の人間関係にも馴染めず退職をしてプログラマーに転職しました。 しかし、サラリーマンになると時間を守れないことや極度に忘れ物が多いなど、社会人として当たり前のことができないの自分自身の特性が顕著になり、上手くいかない日々が続きました。

そんな生活の中で、Aさんをはじめ上手く教えてあげることができなかった生徒たちのことを何度も思い出しました。

その度に、「あの頃、どう教えれば伝わったんだろう」と考えるようになり、やはり子どもと関わる仕事に就きたいと思い、今の仕事に転職しました。

職場の面白いところ

今働いている施設の面白いところは教諭免許を持つ指導員だけでなく保育士・心理士・言語 聴覚士・作業療法士・理学療法士など様々な専門性を持つ人が意見を交わしながら働いているということです。

学校であれば生徒の人数が多く、教員一人で授業を行う上に、専門の幅も教科の違いくらいなので、どうしても一人の子どもへの見方が偏ってしまいます。

でも、放デイでは子どもの数が少人数で、更に様々な専門家の視点が入ることで一人一人の子どもについて毎日発見があり、小さな躓きを見つけることができ、算数の問題で躓く子がいれば、その子が単純に苦手なのか、特性の問題で理解できないのか、その場合どこで躓いてどう工夫すればいいのかなど、どこまでも深く考えることができるのです。

「何がわからないのかがわからない」と向き合うことは苦しいことも多いですが、子どもの抱える課題と一つ一つ向き合っていくことが、何より楽しく感じるようになりました。

なぜ不登校や発達特性を知ってもらえる作品作りをするのか

施設で様々な子どもたちや保護者の方と関わる中で、僕が子どもの頃より今の保護者の方たちの方が発達特性に対する偏見が少なく、知識もある方が多いと感じます。

以前であれば何らかの特性があることは偏見の目でみられるようなことでしたが、今では保護者の方の紹介で新規の利用者さんが来所することが多くなりました。

不登校のことも、以前なら「進路がない」と思われがちでしたが通信制高校などが多くなるなど選択肢が広がり、そういった特性のある子どもに対する認知が広がっていると感じています。

ただ、そんな現代でも長時間集団でいることへのストレスからパニックになってしまう子どもが、担任の先生に怒鳴られる現場や、保護者から「不登校は進路がない」「サボりだ」と責め立てられるケースと出会うことがありました。

保護者さん自身も頼るあてがなく心身共に疲弊していく姿を見聞きします。

不登校や発達特性への理解は一部の層に広がっただけであって、社会全体に広まった訳ではない。

支援をすることができる人がいるのに本当に支援が必要な人に届かない現状がある。

その現状を打開したい。

そういった状況の人たちにどんな支援があり、どんな対策を取ればよいのかを保護者の方やその周りの大人に知ってもらう“きっかけ”を作りたい。

そんな思いで作品を作りはじめました。

「当事者にしか分からない」を表現で埋めたい

当事者にしかわからない気持ちや悩みというものがある。

最新作の映画『絆王子と無限の一歩』で主題にしたのは「学校に行きたいけれど行けない、 理由の分からない不登校」 です。学校で虐められた訳でもないし外に出かけることもできる。

でも学校に行けず、自分でも理由がわからない。

周りの人は何か理由を探り尋ねるけれど自分でもわからなくて苦しい。

そして、統計では学校に行きたいのに「無気力型」と型にはめられてしまう。

そんな息苦しさを言葉で説明するのは難しい。

でも、物語であれば当事者の気持ちに感情移入できる。

僕らはきっかけを作る事しかできません。

誰かの抱えた悩みの全てを自分の事のように理解する事なんて絶対にできない。

けれども、何かを抱えている人の心情に寄り添うことができる。

映画や演劇、物語にはそんな力があると信じています。