発達障害の当事者が働く環境と働き方の多様性

〜支援者の目線から伝えたいこと〜

発達障害当事者が働く環境について考える

社会に多様な働き方が生まれている中で、発達障害者の中でも障害者雇用として働くだけでなく様々な働き方が生まれています。

スキルを活かして一般雇用で働いたり、フリーランスや個人事業主として自分で仕事をしている方や、アーティストとして表舞台に立って仕事をしている方がいたりなど、多岐に渡ります。

障害の特性によっても働き方は様々ですが、自分の得意なことや好きなことを仕事として生かすことができる社会になったと言えます。

一方で、複雑な人間関係や多重なタスクにより一般企業や個人での活動を続けていくことが困難になることもあります。

現代社会では障害の有無に関わらず、自分にあった仕事を探し、良好な人間関係を築き、充実した毎日を過ごすことができるということは当たり前のようでなかなか難しいことです。

環境によっては障害についての理解が少ないこともあり、当事者の持っている力を十分に引き出しきれない場面もあります。

そのような場所で頑張ることで得られる経験もありますが、障害特性を理解している人が周りにいる環境でこそ、当事者の持っている力が発揮でき、対人関係やスキル面での成長にも繋がります。

一般社会の中では、そのように整えられた環境で仕事ができることは少ないため、ステップアップの導入として就労支援事業所を利用し、安定してスキルや体力をつけてから自分に合った働き方を知り、今後の生き方を決める方もいます。

この記事では、就労支援事業所を運営している私の立場から、就労支援事業所についてや、私自身の考えをお伝えします。

これが、皆さんの今後の選択肢が広がるきっかけになれば幸いです。

就労支援事業所という選択肢

就労支援事業所は障害を持った方々が一般就労に向けて仕事をする場所です。

利用者それぞれの障害特性を理解したスタッフがいる中で、安心して仕事に取り組むことができます。

毎日出勤ができるような体力作りや理解のある環境で人とのコミュニケーションを増やすこと、スキルを得られる仕事などを行います。

就労支援事業所は約1万5千ヶ所あり、その特性は事業所によって様々ですが、ITの発達に伴い内職や軽作業だけではなくデータ入力等のPC作業を取り入れている事業所も増えてきています。

利用者様が自分に合った作業を選択できる環境で体力やスキルを成長させ、次のステップへの準備をしています。

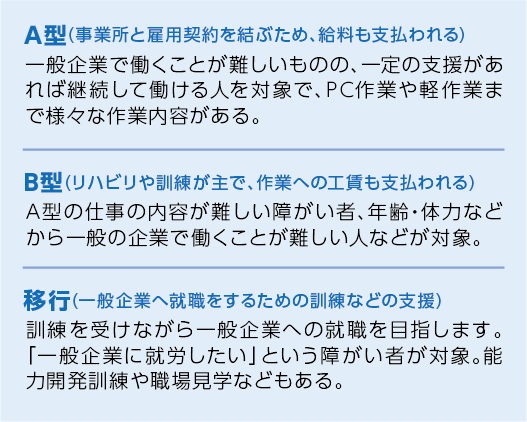

就労支援事業所の種類にはA型、B型、移行の3段階があり、当事者の目的に沿って選択することができます。

自身の現状や、やりたい仕事に合わせて相談員と話し合いながら、自分のペースでステップアップできる事業所を選択することができます。

そして、事業所で安定して通所をする習慣やスキルを獲得した上で、本人の希望に合わせて次のステップに進むことができるのです。

私が障がいを持った方々と関わる理由

かくいう私自身も学生のころは落ち着きがなかったり、人とのコミュニケーションが非常に苦手でした。

実際に、新聞を読んでいた母親が「あんたこれじゃないの?」と言って発達障害のチェック項目を私に見せてくることもありました。

それ以来、自分がもし障がい者として診断を受けていたらと考え始めるようになり、同じような悩みを抱える人たちと関わりたいと思うようになりました。

大学時代には発達障害の子ども達が通う放課後デイサービスでのアルバイトや「発達障害の診断の有無による影響について」の研究論文を作成し、卒業してからは看護師として小児科で働き発達障害だけでなく重度の障がいを持つ子供たちやそのご家族と関わってきました。

その後、就労支援事業所を運営する方から声をかけてもらったのをきっかけに事業所を開所しました。

私自身も人間関係で悩むことが多くありましたが、様々な人との関わりのおかげで自分を理解し少しずつ前に進むことができました。

社会の中では生きづらさで悩んでいる人たちはたくさんいて、その人達に手を差し伸べてくれる人がいればその人の人生はまた違ったものになるのではないかと思います。

私自身が出会った人たちによって人生が変わっていったように、人との出会いで人生は大きく変わると思っています。今度は自分がそのような人たちの力になれることができればという思いで、事業所の運営を行なっております。

まずは力を発揮できる環境で自信をつける

事業所の中では、仕事ができる力を持っている利用者様が沢山います。

私の運営する事業所では軽作業からPC作業まで幅広く取り入れ、利用者様自身が興味のある事や得意分野の仕事が選択でき、安定した環境でそれぞれの利用者様が力を発揮しています。

自身の力を発揮できる環境で仕事をすることで、モチベーションの向上や「役に立っている」という自信に繋げることが出来るのです。

また、当社が別事業として運営する古着やカメラの販売、動画編集などに興味のある利用者様にはアルバイトのような形で実際に給料を渡しながら仕事としても依頼しています。

いきなり一般企業へ入社となると複雑な人間関係や決まった時間の中で動いていくことへのギャップに抵抗感や戸惑いを感じるかもしれません。

それが難しい人にとって融通のきく安心した環境で仕事に慣れ、まずは力を引き出していくことで安心して次のステップに向かうことができるのです。

多様性のある社会での働き方と選択肢

働いてその対価をもらうことを徐々に積み重ね、自分が役に立っているということを実感し、自分を認めることで自信をつけてから社会に出ることができます。

近年では特に働き方に多様性が見られ、個人事業主やフリーランスとして社会に交わることや、リモートワークや在宅ワークなど離れたところで仕事をするなど新たな働き方も生まれています。

社会や人から一歩離れて仕事ができるということは、決まり事や複雑な人間関係が苦手な方にとってはある種、働きやすい社会になっているのかもしれません。

もちろんそれによって困難な場面も出てくると思いますが、「仕事をするということ」=「会社に勤めなければならない」という固定概念にとらわれず、それぞれの障がい特性に合わせて、広い視野を持って仕事を選択することができる時代が近づいてきています。

当事者によって障害特性は様々ですが、発達障害の特徴としてこだわりの強さや過集中、落ち着きがないことが多くあります。

これらの特性は日本の一般社会においては障壁となることもあり、多重なタスクがある中ではちょうどいい塩梅や多くのことを効率よくこなすことを求めている会社にはうまくマッチしないこともあります。

しかし、これらの特性は多様な働き方がある現代においては長所や特技として捉えられることも多く、自分の興味を持った分野をとことん追求し自分の求めるクオリティになるまで実行し続けることが重要な働き方や仕事もあります。

発達障害の特性が社会の役に立ち、その特性を必要とする働き方が生まれています。

まずは当事者自身が自分のできることや得意なことを飛躍させられる環境で、少しずつ自信をつけることができる挑戦をしてみてもいいかもしれませんね。

渡邉 光男(株式会社Freight代表)

小児科看護師として勤務後、独立し就労継続B型支援事業所を運営。

カメラや古着販売の事業も同時に展開している。

江ノ島の近くに住み、普段はサーフィンや釣りをしながらのんびり過ごしている。